醫療專欄

column

泰興-

源自日本時代的傳承

不只是「調理體質」,中醫能在流感治療扮演什麼樣的角色?

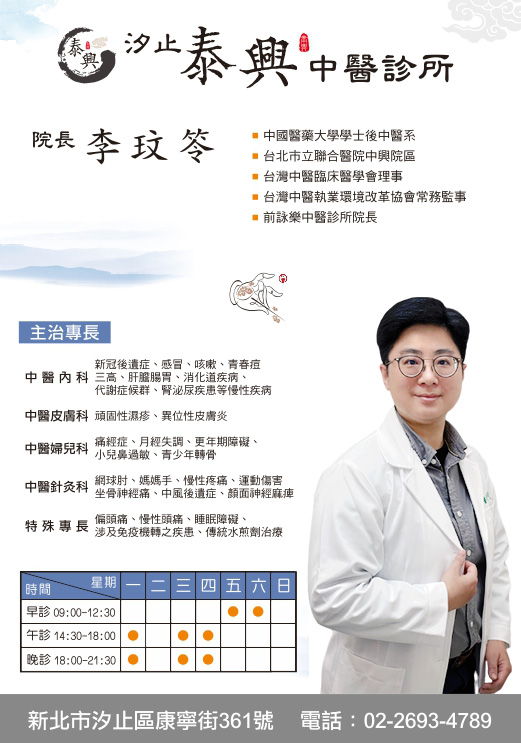

文:李玟笭中醫師(台灣中醫執業環境改革協會常務理事、汐止泰興中醫診所院長)

自從大S因為流感、香隕異鄉後,國內果不其然的興起一波疫苗施打風潮,加上媒體的推波助瀾,不但流感疫苗一針難求,就連西醫基層的勞動壓力也瞬間爆表,只能說台灣醫療相對其他國家的可近性高、又效率佳,這樣的效能必須仰賴第一線的醫護人員辛苦的付出。

然而中醫於一般民眾普遍的觀念,多以「調理體質」為刻板印象,所以不少諸如感冒等病徵,並不容易第一時間想到中醫。大部分由「病毒」作為「病原體」的感冒,包括流行性感冒,基本上中西醫的主流對策,無非都是進行症狀治療,最後康復還是要靠自發的免疫反應。

誠然其中一部分的流感治療,會運用到抗病毒藥,得以直接抑制病毒複製,來收到立即性的緩解效果,但最終的康復仍須仰賴身體自主的修復能力。因此,就中醫的特長來說,無論是感染前期的治療或是病後調養,都有值得民眾參考部分,非僅有「調理體質」的功能。

例如在感染的預防方面,中醫不乏有解表、潤肺、補養等方法來保護呼吸道,確保黏膜穩定,減少被過度激化的免疫反應以達到呼吸道通暢的效果,來達到減少上呼吸道被病菌附著的機會,並防止感染症狀直接往下呼吸道及肺部侵犯的機率。這種利用生理機制來將低物理性接觸的方式,再搭配口罩的使用,將可大大降低感染的風險。

至於感染病毒後,身體已啟動免疫機制,除了能使用西藥來減緩初期症狀以外,依循清代著名防疫典籍《溫病條辨》所授之原則,若有發燒症狀出現,除了解除發燒症狀外,更重要的就是減少體內水分的散失。就中醫溫病的觀點,是會使用特定藥物來保存津液;例如以辛涼之劑,如荊芥、薄荷、連翹來解熱,或用生地、麥冬等藥品來固護津液,藉此來降低染病時對身體各部位臟器的衝擊,增加身體機能恢復的速度。

而在病後,雖然病毒已由免疫系統消滅,但是許多症狀仍會持續,諸如咳嗽、慢性支氣管炎、持續低燒、嗅味覺改變等;中醫可視每個人的體質差異,依照個人的身體條件給予合適藥物,餘邪未除者當「祛邪」,亦即清理疫後的代謝廢物,並對疫後體質虛弱者進行「固本培元」、強化患者的體能素質以,避免再度受到感染。

其實病毒大流行並非當代才橫空出世,過去典籍常有「時疫」、「大疫」等記載,例如醫聖張仲景所著《傷寒雜病論》中有載:「余宗族素多,向餘二百、建安紀元以來,猶未十稔,其死亡者三分有二, 傷寒十居其七。」其中的「傷寒」就是指疫症。

另外,中醫歷來抗疫的經驗,亦相當豐富,並累積有不少瘟疫專著,如明朝的《瘟疫論》,清代的《廣瘟疫論》等都是。就當代視角觀之,相當於是公共流行病學的重要文獻記錄,雖然諸如發生率、盛行率及死亡率等缺少精確的數字紀錄,但先人留下的經驗瑰寶處方思路等,也足夠當代學習與應用。

雖然大多數民眾不容易在流行疾病前第一個想到中醫,但是藉由對當代中醫對現代醫學的知識補充、強化認知後,並轉化傳統典籍的經驗,無論是疫前預防、疫中治療、疫後調理等命題上,中醫皆能有相應治療對策。

當代中醫在對病毒性疾病,如一般感冒及流行性感冒方面,都有較前人具備更現代化的認知;例如,過去在COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎)疫情時期,中華民國中醫師公會全國聯合會推動「感冒可以看中醫」,「COVID-19視訊看中醫」亦是讓中醫為台灣醫界盡一分心力,除了共同分擔基層醫療的勞動壓力,也為共同為國民健康打下更為深厚的基礎。

想增強免疫力?中醫師推薦的免疫保健食療

食材:黃耆3錢 、當歸2錢、川芎1錢、柴胡2錢、熟地黃2錢 、紅棗3-5枚 、枸杞 2錢、雞肉800克、鹽少許、米酒少許,

作法:先將雞肉汆燙去血水後撈起,再將食材與藥材小火燉煮30分鐘,最後加入適量的鹽及酒即可享用美味雞湯。

小提醒:食療處方僅於日常保健使用,如發現已進入感染期,應儘速就醫。一般感冒及流感初期症狀極為相似,若為流感病毒感染或是諾羅病毒感染,情況可能更為複雜,病情變化迅速,不可輕忽,應交予專業醫師判斷及診療。